Enquanto escrevo essas linhas, o Brasil chora seus mais de 423 mil mortos pela pandemia, fora a subnotificação (1), e o Rio de Janeiro ainda tem seu luto adicional pelo banho de sangue da Chacina do Jacarezinho e exige a apuração do horror promovido pela polícia. Contudo, há outras e mais sutis formas de alimentar cotidianamente o genocídio em curso no Brasil. Falamos aqui de uma espécie de economia política da morte, sob a direção do mix tóxico que articula neofascismo e ultraneoliberalismo e que repercute diretamente no orçamento público federal. Vejamos.

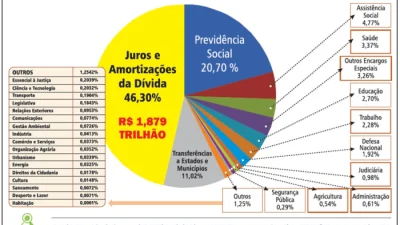

Temos afirmado (2) que o Brasil vive, desde o Plano Real e especialmente após o acordo com o FMI de 1998, um ambiente de ajuste fiscal permanente, onde uma política macroeconômica orientada por metas fiscais draconianas de superávit primário e outras, retira sistematicamente recursos das políticas sociais que asseguram direitos, e de políticas públicas fundamentais para a reprodução material da classe trabalhadora, alocando trilhões de reais para o pagamento de juros, encargos e amortizações da dívida pública nas últimas décadas. Vale lembrar que essa dinâmica permaneceu ao longo dos governos petistas, em que pese sua gestão singular do ajuste, que permitiu alguma tênue flexibilização das metas e a expansão de programas sociais de transferência monetária (a exemplo do Bolsa Família e ampliação do BPC), e estruturantes como Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida, dentre outros. No entanto, a estratégia de servir a dois senhores mostrou seus limites quando as inflexões do capitalismo em crise e decadência chegaram com toda a força e a burguesia brasileira passou a exigir a socialização de seus custos, sem renunciar aos lucros e juros. Assim, os capitais exigiram mais sangue e suor dos trabalhadores, ou seja, melhores condições de valorização do valor. Buscaram deslocar a alocação do fundo público a seu favor, como suporte ao processo de valorização ou forma de apropriação da mais valia socialmente produzida, destacadamente para a remuneração dos credores da dívida pública brasileira. O ajuste não poderia mais vir sob a chancela do pacto de classes e passou a exigir novas e ainda mais draconianas condições econômicas, o que chamamos de ultraneoliberalismo; e condições políticas, engendradas pelo golpe de novo tipo de 2016 com sua consequência imediata: o ascenso do neofascismo. Desde então, estamos numa terceira etapa do ajuste fiscal brasileiro, marcada pelas Emendas Constitucionais 95 (o malfadado teto de gastos) e 93 (a extensão da Desvinculação de Receitas da União de 20% para 30% das receitas de impostos e contribuições, recursos que têm sido deslocados para a dívida pública); pelas contrarreformas trabalhista e da previdência; pela PEC Emergencial, além dos mecanismos que já vinham dos períodos anteriores, a exemplo da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). É evidente que a lógica e a pressão do superávit primário sobre as contas públicas se mantiveram, ainda que desde 2015 o Estado brasileiro não venha conseguindo manter este indicador, que ademais se traduziu no teto de gastos. E a chantagem continuou! Todos esses mecanismos têm sido justificados em nome da diminuição do gasto público – destacadamente o gasto social e dentro dele a previdência social – sempre responsabilizado pela crise econômica persistente e endêmica, numa ladainha interminável, a exemplo do falso déficit da previdência, que atravessa gerações.

É interessante notar que esse discurso e suas medidas concretas vigoram desde os anos 90. Foram o mote do documento orientador das últimas décadas, o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRE/MARE, 1995), bem como das quatro contrarreformas da previdência social. Tais medidas, porém, se acirraram muito após 2016, em proporções cada vez mais profundas e duras, sempre em nome da “austeridade” fiscal, da retomada do crescimento econômico e das exigências dos mercados. No entanto, no mundo real e não no da fraseologia, no período mais recente e que é o foco aqui, antes da pandemia, em 2019, o Brasil amargava um “pibinho”, diga-se, um crescimento pífio de 1,4%; e já convivia com alta taxa de “subutilização” da força de trabalho – um conceito do IBGE que envolve desempregados e desalentados – de 28,3 milhões de pessoas na ocasião.

A hecatombe pandêmica recrudesceu a crise econômica e social: em 2020 o PIB foi negativo em 4,1%; e a subutilização de trabalhadores atingiu, em final de 2020, 32 milhões de trabalhadores, segundo o IBGE. Um quadro que aumentou significativamente a demanda por políticas sociais, com seus serviços e benefícios, tendo em vista as crescentes necessidades da população – inclusive as necessidades necessárias como as de alimentação -, a persistência da desigualdade social brasileira, e as novas questões postas pela crise sanitária. Se o governo neofascista e ultraneoliberal procura justificar o desastre econômico pela pandemia, é evidente que “seus argumentos não correspondem aos fatos”, pois que suas medidas e anúncios – sendo a contrarreforma administrativa mais um capítulo terrível deste processo ao atacar o funcionalismo público – não vem conseguindo evitar um desempenho medíocre, se falamos em crescimento econômico. Por outro ângulo, é visível que setores da Casa Grande estão se beneficiando, como mostrou a lista de bilionários da Revista Forbes, que incorporou onze brasileiros(as) entre os ultra ricos do mundo, advindos(as) de instituições financeiras, segmentos do complexo industrial da saúde e do e-commerce. Mesmo diante da política de morte e negacionista no trato à pandemia, muitos segmentos empresariais brasileiros permanecem ainda na base de apoio do governo genocida, e teme-se que a esperada CPI da Covid-19 seja mais uma resposta fraca a trazer desalento e desesperança para as maiorias no país. Tomara que nos surpreendam, mas a credibilidade não anda alta num Congresso Nacional hegemonizado por forças conservadoras e, dentre elas, obtusos e reacionários que fazem parte da base governista. Temos visto alguns conservadores “de carteirinha” e aparentemente independentes fazerem a crítica da cloroquina, da ivermectina e dos desmandos presidenciais, bem como temos assistido e apoiado os grandes esforços da oposição à esquerda, num ambiente tão hostil de bancadas da bala, do boi e da bíblia, e que tem sua atuação parlamentar ameaçada pelo ódio, a exemplo da guerreira Talíria Petrone. Mas, até o momento, nada aponta para a possibilidade de um impeachment, sobretudo se não houver pressão dos “de baixo”, das ruas. Ao menos por enquanto, prevalece uma perspectiva de desidratar, de desgastar o governo tendo em vista 2022, mesmo diante da urgência da queda deste projeto no governo federal, o que pouparia milhares de mortes.

O orçamento federal para 2021

Neste clima no qual “o que está ruim sempre pode piorar”, acompanhamos – não com surpresa, mas com preocupação e indignação – a consolidação da Lei Orçamentária Anual para o ano de exercício de 2021 (Orçamento Geral da União – OGU 2021). Em pleno deslocamento de Jair Bolsonaro em direção ao Centrão para sua sobrevivência imediata, frente à saraivada de críticas e à CPI da Covid, o orçamento de 2021 foi nitidamente comprometido pelo encontro perverso entre a estratégia política de sustentação do governo e as metas fiscais ultraneoliberais que não saíram de cena, mesmo com a situação de calamidade pública. O orçamento foi aprovado apenas em abril de 2021, com sérios impactos quanto à paralisação de políticas e serviços, quando deveria ter sido aprovado em dezembro. Sobre esse aspecto, o TCU vem sinalizando um curso de paralisação do Estado brasileiro, frente à asfixia do orçamento em 2021 e com tendência de continuidade em 2022. O orçamento federal de 2021 foi sancionado com um corte de quase 30 bilhões de reais nos gastos discricionários – de manutenção e investimentos nas políticas públicas – para recompor a verdadeira lambança do relator Márcio Bittar (MDB-AC), cuja proposta, ademais aprovada no Congresso, remanejou 26,4 bilhões para emendas parlamentares à custa de despesas obrigatórias, a exemplo dos benefícios da previdência social e do seguro-desemprego, o que é inconstitucional. Tamanho impropério foi na verdade autorizado ao se criar em 2020 as emendas de relator, dentre as emendas parlamentares. Ao final de uma longa queda de braços com o agora todo poderoso e cada vez mais insaciável Centrão, de Arthur Lira e outros, chegou-se a um acordo: assegurar parte das emendas parlamentares; transferir alguns programas para fora do teto de gastos em nome da calamidade pública, a exemplo do Pronampe e do auxílio emergencial – pífio e cortado pela metade em sua nova versão 2021, enquanto a inflação corrói o poder de compra da população; e cancelar e bloquear despesas. Foram cancelados R$ 19,7 bilhões (boa parte deles alocados pelo relator no Ministério do Desenvolvimento Regional, de Rogério Marinho) e bloqueados R$ 9,2 bilhões do orçamento público, ao passo em que foram assegurados R$ 16,3 bilhões em emendas parlamentares, que passaram a ser impositivas desde 2015 e podem ser individuais, de bancada, de comissões e do Relator como se viu. Os recursos cancelados, parte deles do balcão de negócios que se tornou o Ministério do Desenvolvimento Regional, serão recompostos em parte pela apresentação de um projeto de créditos suplementares que vem sendo anunciado pelo governo. Os esqueletos começaram a sair do armário nos últimos dias, revelando um “orçamento secreto” de R$ 3 bilhões em 2020 relacionado a esta pasta da Esplanada dos Ministérios, o que tende a se repetir em 2021. Segundo o Estadão e O Globo, o governo criou uma “taxa de fidelidade” autorizando parlamentares da base de apoio a definirem a destinação recursos para seus redutos eleitorais, desde que mostrassem atestado de bom comportamento nas votações de interesse do governo. O caso já vem sendo chamado de “Bolsolão”. Foram revelados pela imprensa, em 10 e 11 de maio de 2021, ofícios de parlamentares com a solicitação de gordas quantias, bem como a compra de máquinas agrícolas superfaturadas pelo governo federal. Aqui reside o clientelismo.

Guedes e Bolsonaro fizeram, na verdade, uma espécie de malabarismo criativo para o OGU caber no teto de gastos (EC 95), e não entrarem numa rota de crime de responsabilidade ao retirar a cobertura de despesas obrigatórias. Mas, sob os números, é certo que temos mais destruição e morte: a letalidade. Em plena pandemia ainda descontrolada no país, a função saúde sofreu cortes. Ainda que muitas emendas parlamentares tenham relação com a saúde, é certo que atendem aos interesses de bases eleitorais de parlamentares, e não necessariamente se orientam pelas necessidades da política pública de saúde e do SUS. A saúde perdeu cerca de 2 bilhões de reais, sendo que a pesquisa de três programas da FIOCRUZ, por exemplo, e que tem sido decisiva no combate à Covid-19 e produção de vacinas, perdeu cerca de 10 milhões de reais. A ANVISA, onde se concentra a análise de medicamentos e vacinas para a liberação de uso no país, teve 25 milhões contingenciados. A saúde, em comparação à 2020 (alocação de R$ 198,9 bilhões dos quais foram pagos R$ 170 bilhões apenas, em plena pandemia!), retornou a um patamar de financiamento autorizado de R$ 168,7 bilhões (até 10 de maio foram pagos apenas R$ 53 bilhões na saúde). Houve um contingenciamento de recursos de R$ 2,7 bilhões para a educação, que atinge em cheio as instituições de ensino superior e de pesquisa e pós-graduação, que já vinham sendo desfinanciadas de forma progressiva desde 2016. Os recursos federais autorizados para a educação caíram de R$ 136 bilhões em 2016 para R$ 113 bilhões em 2021, e os pagamentos têm sido sempre abaixo do autorizado nos últimos anos. As universidades vêm reiterando que houve um retrocesso de seu padrão de financiamento em 17 anos (3), o que compromete a manutenção das 69 instituições federais de ensino superior no Brasil, que concentram a maior parte da produção de conhecimento, além de hospitais universitários e inúmeros serviços prestados à sociedade. A maior universidade federal do país, a UFRJ, anunciou que não consegue prosseguir funcionando para além de junho desse ano. A educação básica, que depende de recursos federais em grande parte do país, ainda que tenha cofinanciamento dos demais entes federativos, também sofre com o desfinanciamento. Já para compromissos da dívida pública, a grande gambiarra de recursos para os bolsos de parcelas ínfimas da população que manipulam os seus títulos, dentre os quais gestores de fundos de pensão, bancos e instituições de investimento nos papéis das Bolsas de Valores, há uma previsão de R$ 369,1 bilhões em juros e encargos, mais R$ 275,1 bilhões em amortizações, segundo consulta na Plataforma Siga Brasil (em 10 de maio de 2021), diga-se, R$ 644,2 bilhões, fora a rolagem da dívida pública que terá implicações adiante. Sem falar que parte dos compromissos da situação de calamidade pública foram enfrentados com mais endividamento. Aqui há um debate quente no campo da esquerda. O endividamento público tem sido um mecanismo de financiamento do Estado, junto com a emissão de moeda e a tributação. Os títulos da dívida são capital fictício e passam a ser negociados no mercado, com a segurança de que os Estados nacionais vão arcar com seus compromissos, alimentando a rede especulativa da finança. Num país de capitalismo periférico como o Brasil, as condições de endividamento e de pagamento de juros, encargos e amortizações da dívida pública anuais tem sido escorchantes, e a dívida funciona como uma Espada de Dâmocles sobre nossas cabeças e o orçamento público, com seu custo socializado – lembrando que nossa carga tributária é regressiva – e a imposição de regras e metas fiscais orientadas exclusivamente para a punção do fundo público para os credores, numa composição de dívida de curto e médio prazos. Defendemos que a dívida seja auditada, para que venha à tona essa dinâmica perversa, para que parte dela seja suspensa, dado seu caráter de dívida odiosa e/ou ilegítima.

Poderíamos fazer aqui uma extensa lista das perdas e danos no orçamento de 2021, incluindo números da (falta de) gestão ambiental, da (falta de) construção de moradias de interesse social, dos (não assegurados) direitos de cidadania de mulheres, indígenas e negros(as), do pífio investimento em cultura, de um aporte baixo para os serviços de assistência social, dentre outros. Porém, a constatação central é a de que os que majoritariamente sustentam o fundo público – a classe trabalhadora brasileira, inclusive em seus segmentos mais pauperizados -, estão sendo mais uma vez lesados por este desenho do orçamento público federal brasileiro de 2021. Não são apenas cifras. Sob os números há milhões de pessoas com necessidades não atendidas, algumas delas no limiar da vida e da morte neste pobre país rico, de imensas desigualdades de classe, gênero e raciais, e de heterogeneidade estrutural e regional. Portanto, para além do contexto pandêmico, há que pensar na letalidade intrínseca à condução da economia política brasileira movida pela lógica da “austericida” ultraneoliberal para a as maiorias; e pelo privilégio e remuneração compulsória e farta de uma parcela ínfima, sanguessuga do fundo público.

NOTAS

(1) No dia 6 maio de 2021, vários órgãos de imprensa brasileira informaram que o Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde (IHME) da Universidade de Washington (EUA), revelou em pesquisas consistentes que o Brasil já teria atingido 595,9 mil mortos pelo coronavírus, chegando a 46 % a mais do que as estatísticas oficiais.

(2) Para conhecer com maior profundidade nossas reflexões sobre fundo público, orçamento público e o Brasil recente, indicamos Fundo Público, Valor e Política Social (Behring, 2021), livro recém-lançado pela Cortez Editora, São Paulo.

(3) Como revela a matéria do Jornal O Globo de 9 de maio de 2021. Disponível aqui.

Comentários