Diários de Santiago, uma cidade insurgente

Publicado em: 24 de novembro de 2019

Mundo

Rejane Carolina Hoeveler

Rejane Hoelever

Rejane Carolina Hoeveler é historiadora. Mestra e doutora em História Social pela UFF (Universidade Federal Fluminense). Co-organizadora do livro A onda Conservadora: ensaios sobre os atuais tempos sombrios no Brasil (Rio de Janeiro, Mauad, 2016). Atualmente é pós-doutoranda em Serviço Social pela UFAL (Universidade Federal de Alagoas).

Mundo

Rejane Carolina Hoeveler

Rejane Hoelever

Rejane Carolina Hoeveler é historiadora. Mestra e doutora em História Social pela UFF (Universidade Federal Fluminense). Co-organizadora do livro A onda Conservadora: ensaios sobre os atuais tempos sombrios no Brasil (Rio de Janeiro, Mauad, 2016). Atualmente é pós-doutoranda em Serviço Social pela UFAL (Universidade Federal de Alagoas).

Do alto se vê uma espessa nuvem cinza e marrom. Aterrisar em Santiago é mergulhar em uma nebulosa de poluição, poeira da cordilheira, gás lacrimogêneo e fumaça de incêndios. Devido à particular geografia da cidade, situada dentro de um vale em formato circular, o ar custa a dispersar e a umidade é desértica. De fato, o avanço da desertificação no Chile já chega, segundo climatologistas, aos arredores de Santiago. No aeroporto, chamam atenção dos passageiros as propagandas do BTG Pactual – o banco de Paulo Guedes, grande investidor nas AFP (fundos de pensão privados) chilenas.

A densidade no ar, entretanto, é muito mais devida ao estalido social que eclodiu no dia 18 de outubro, quando alguns grupos de secundaristas com o chamado de “Evadir, no pagar, outra forma de luchar” deram início a um processo de mobilização social em escalada. Longe de ser um oásis, o Chile está mais para um deserto de direitos. A desertificação climática parece ter acompanhado uma “desertificação social” e cultural causada pelas conseqüências de um modelo que tem por princípio a dessolidarização. É por isso que outra frase das manifestações do Outubro chileno é “nos costó encontrarnos, no nos soltemos”.

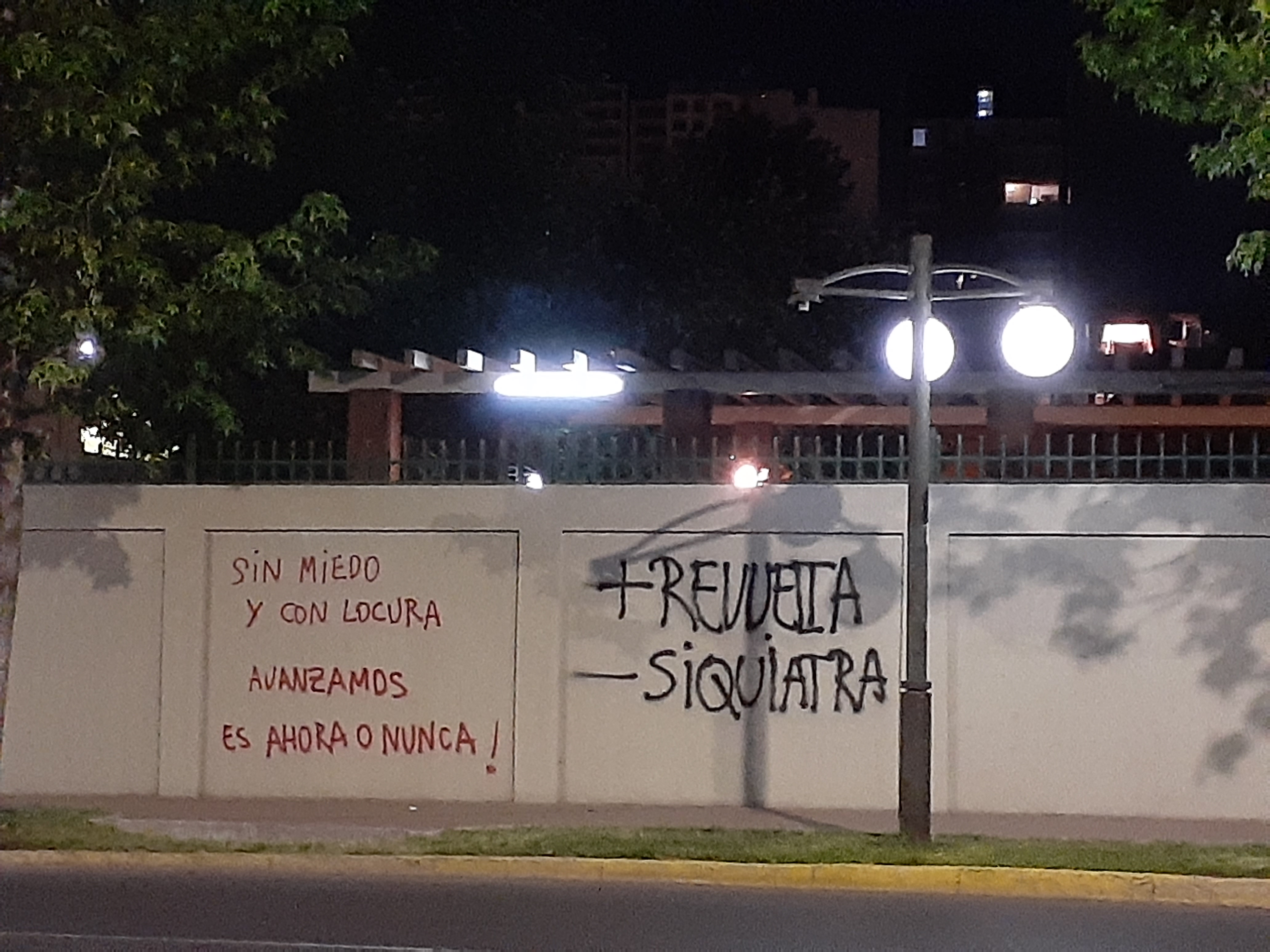

Recobrar a sanidade em uma vida ultracompetitiva, em constante (auto)pressão, na suposta meritocracia do capital, envolve uma certa loucura. Olhando assim, pra quem já conhecia um pouco do conservadorismo reinante no Chile, parece que os chilenos estão todos meio loucos, dançando em barricadas em estradas, praticando todo tipo de desobediência civil impactante em uma sociedade tão regulada e ordenada. Isso inclui as bebidas alcoólicas na rua, proibido por lei. Uma pedra na mão e uma cerveja na outra – sem nenhuma contradição. Entre as frases nos muros, lemos “La revolución me quito la depresión” e “Menos clonazepam, mais sindicatos”. Numa cultura de repressão também à sexualidade, entende-se o desejo dos jovens de se beijarem nas barricadas.

Por todas as ruas do caminho do aeroporto até os bairros centrais, não se via nenhum muro branco. Todas as vitrines outrora tão transparentes, tão limpas e prontas para estimular o consumo, agora com tapumes por sua vez também pichados ou com maravilhosos murais. Santiago de outubro de 2019 é uma cidade cinematográfica, um cenário preparado para um filme de Ken Loach. Personagens é o que não falta: dos cachorros “matapacos” (pacos é como chamam os carabineros, a polícia, desde os anos 1950), que defendem os manifestantes nas batalhas campais, à “velhinha das manifestações”, que taca pequenas pedras na polícia, um sem número de figuras poderiam ser convocadas às telas. Isso sem mencionar a trilha sonora, composta tanto pelas canções engajadas de Victor Jara e Violeta Parra, como pelos roqueiros dos anos 1980 e 1990, especialmente Los Prisioneros e seu hino “El baile de los que sobran”.

No dia 08 de novembro, depois de um conversatório sobre educação popular, onde se apresentaram diversas experiências de projetos inspirados em Paulo Freire e pedagogias emancipatórias, o primeiro batismo de gás nos encontra na esquina. Já bem antes de chegar à hoje conhecida Praça Itália, rebatizada Praça Dignidade, passam tanquetas verde-oliva em alta velocidade; em sua maioria também devidamente coloridas por tintas jogadas por manifestantes.

Chegando ao local desta foto da estátua que se tornou mundialmente conhecida, chama atenção o cartaz “No + Piñera, No + Trump, No + Bolsonaro”. Lembro-me logo que foi ali em Santiago que houve a primeira manifestação contra Bolsonaro, quando de sua visita ao Chile em março para um encontro de presidentes armado por Bolsonaro, Iván Duque (presidente da Colômbia) e Piñera, para formalizar uma aliança pró-Estados Unidos. Uma enorme faixa dos palestinos ocupava a alameda, lembrando que as armas que matam chilenos são as mesmas que matam palestinos.

Chegando ao local desta foto da estátua que se tornou mundialmente conhecida, chama atenção o cartaz “No + Piñera, No + Trump, No + Bolsonaro”. Lembro-me logo que foi ali em Santiago que houve a primeira manifestação contra Bolsonaro, quando de sua visita ao Chile em março para um encontro de presidentes armado por Bolsonaro, Iván Duque (presidente da Colômbia) e Piñera, para formalizar uma aliança pró-Estados Unidos. Uma enorme faixa dos palestinos ocupava a alameda, lembrando que as armas que matam chilenos são as mesmas que matam palestinos.

A comunidade palestina em Santiago é enorme, a ponto de pesar na eleição de um prefeito (“alcalde” poderia ser o equivalente, mas com mais poder, que os nossos “subprefeitos”) – no caso, de um palestino de orientação comunista, Dabiel Jadue, de Recoleta. Foi dele o primeiro discurso que pude assistir, em um show independente organizado pelo sindicato dos artistas, com apoio da Anistia Internacional e de organizações de direitos humanos no Chile. No fim de semana, alugaram uma espécie de trio elétrico que passou a circular por diversas partes da cidade, inclusive nas periferias, levando apresentações de artistas como Quilapayún, Sol y Lluvia, Los Tres, Chanco em Piedra, Los Jaivas, e também artistas da nova geração.

“Músic@s por un Pueblo Unido” era claramente um ato-show, onde entre as bandeiras chilena, mapuche, whipala e outras, se destacava a bandeira “Roadies em Luta”. Quem trabalha ou já trabalhou no meio musical sabe a dificuldade de organizar esse setor completamente informalizado do mundo do trabalho, e observar que há em curso uma maior identificação dos mais diversos setores como “classe trabalhadora” é um dos fenômenos mais interessantes desse processo. Um rapaz que entrevistei aleatoriamente em cima de uma das estátuas da Praça Itália me disse com orgulho que, além de torcedor do Universidad de Chile, era “operário”.

A solidariedade aos mapuches e a solidariedade de classe são algo deste processo atual, segundo ativistas chilenos com quem conversei, qualitativamente maior nessa mobilização que nas anteriores, de 2006, 2011 ou 2017. As feministas também se fazem muito presentes, com seus pañuelos verdes ou lilazes, com muitos grupos de mulheres como “Mujeres em Luto” – um grupo formado por mães e parentes dos jovens recentemente assassinados pelo Estado. Uma mãe de Puente Alto, periferia da cidade, de mãos com uma filha adolescente, exibia seu cartaz “A mi hijo lo torturaron” a todos que passavam com uma câmera ou um celular pela manifestação. Na quinta-feira, dia 14, se celebrou em Santiago, em Valparaíso e em todo o Chile, com velaton e atos, o aniversário de um ano da morte do ativista mapuche Camilo Catrillanca.

Todos os dias, cerimônias mais silenciosas com muitas velas (“velatón”) para lembrar os mortos de ontem e de hoje. No histórico bairro popular La Victoria, lugar da primeira toma de terreno (ocupação), ainda nos anos 1950, os murais em homenagem aos guerrilheiros dos anos 1970 e 1980 se fazem mais vivos. Naquela mesma semana, em Peñalolen, bairro popular aos pés da cordilheira, uma toma de terreno é duramente reprimida por Carabineros (polícia).

Santiago hoje é uma cidade algo de apocalíptica. Destroços em todas as partes, ferros retorcidos nas ruas arranhando as pernas dos transeuntes. Mesmo entre aqueles que estão tendo prejuízos grandes com o fato de fechar mais cedo pelo caos da cidade, é inegável a legitimidade do movimento que questiona as condições de vida.

Praticamente inexistem os serviços de ordem e limpeza pública: os semáforos das principais avenidas seguem queimados, bem como muitos postes de luz; e mesmo o lixo, muitas vezes, são grupos de voluntários que recolhem. Vemos até mesmo voluntários fazendo a função de guardas de trânsito. Nas imediações da rua Lira, determinado dia, um grupo de secundaristas foi atacado pelos donos de oficinas de consertos de automóveis e venda de autopeças. É nestes setores que a extrema-direita busca inserir-se, tendo criado o (até o momento falido) experimento de criar grupos de “coletes amarelos” para defender a propriedade privada.

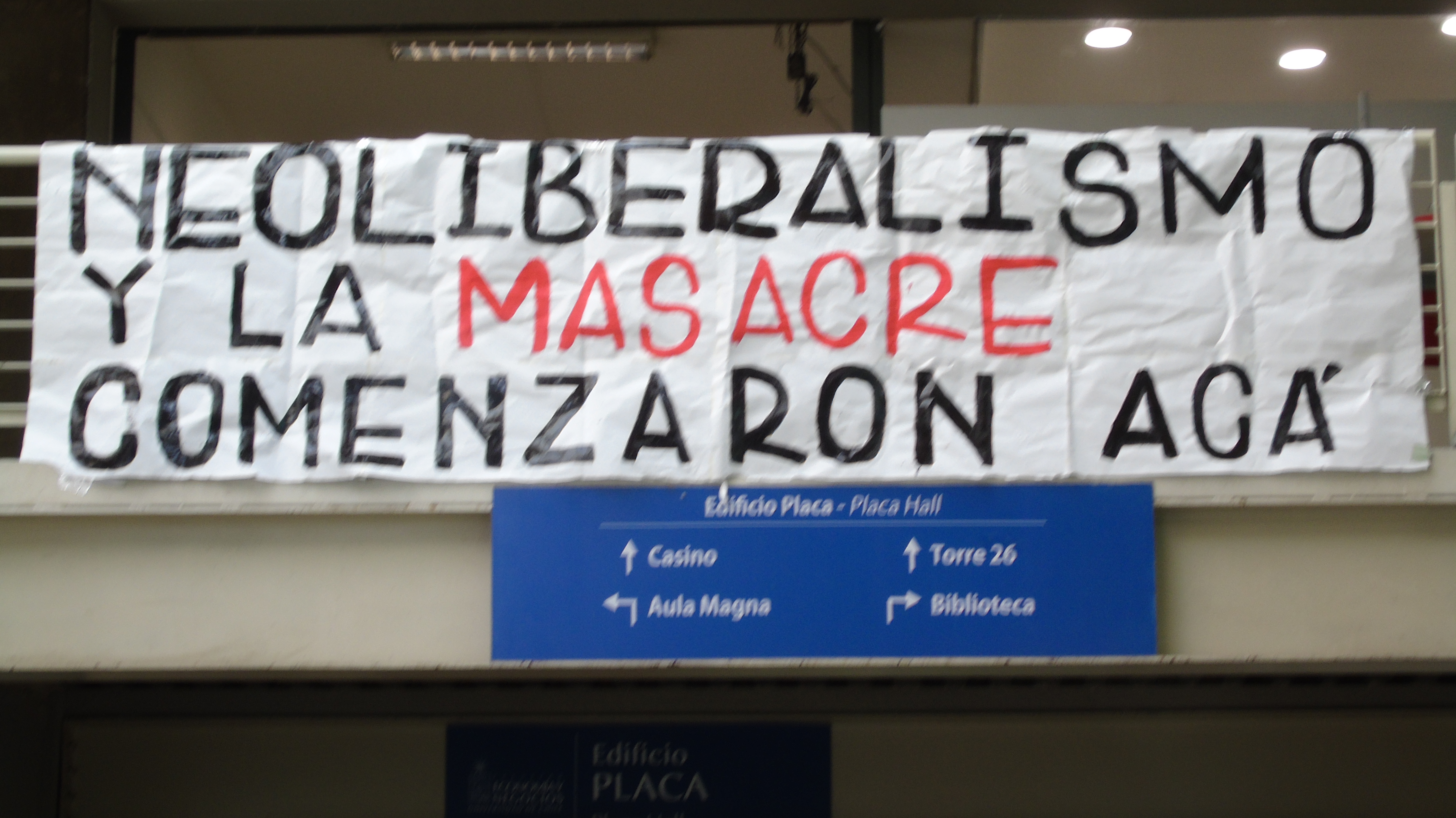

Na verdade, trata-se de uma tática do governo: deixar que se cansem, e no final das contas parcelas cada vez maiores da população anseiem uma volta à “normalidade”. O problema é que mesmo setores de consciência mais atrasada não têm como discordar que o modelo chileno faliu, que a desigualdade é insuportável, que os salários e as aposentadorias são muito baixas, os remédios muito caros, que criar filhos ou alcançar a ter um imóvel é um sonho impossível; que há muita pobreza, e essa pobreza não pode ser culpa do “pobre que não poupou”, para usar as palavras ditas por Paulo Guedes, naquela mesma semana, sobre os números da desigualdade no Brasil. O ‘super ministro”, que já não tinha muitos amigos, ficou sozinho na sala de estar e foi proibido de comentar a crise chilena, enquanto tentava desesperadamente, sem sucesso, a aprovação de um “Estado de Emergência Fiscal”. Na Faculdade de Economia e Negócios da Universidad de Chile, por onde passava Guedes nos anos 1980, grandes faixas com os dizeres “Aqui se ensina desigualdade” e “Aqui surgiu o neoliberalismo”.

Na terça-feira, dia 12, uma greve geral com bastante adesão – segundo alguns analistas, como não se via desde os anos 1980, na luta contra a ditadura. Todos os dias há marchas, educação, saúde, profissionais de variados setores; e também cabildos, assembleias territoriais, conversatórios, etc. Uma vida política fervilhante se instala em todas partes. Quando na quinta-feira, 14, anunciou-se o acordo de Piñera com a oposição, as discussões políticas ficaram mais acaloradas. Um natural e legítimo desapontamento com os partidos da esquerda que o assinaram tomou conta da vanguarda em luta.

O cálculo político sobre até onde pode ainda ir e sustentar o movimento social chileno, com apoio popular é o elemento central aqui; é a questão determinante para que se coloquem as tarefas que são possíveis de serem realizadas. Qual a relação que o movimento deve ter com a institucionalidade? Se este é um movimento anti-institucional por natureza? Qual a saída política que a esquerda deve propor? Não há consensos firmes em nenhuma organização, em todo o espectro político chileno, da direita à esquerda, sobre essas questões – simplesmente porque uma tal situação era absolutamente inimaginável até pouquíssimo tempo atrás.

Uma questão moral, entretanto, se sobrepõe a tudo: como aceitar qualquer proposta de um governo que permitiu/comandou mortes e tortura? Antes que se resolva isso, nada parece muito viável para Piñera. Enquanto negociava com os partidos da oposição, o governo negociava paralelamente com os militares, os quais pediam garantias para saírem às ruas novamente. Esteve colocada sobre a mesa a opção de decretar novamente Estado de emergência, e sempre estará: isto faz com que se torne uma questão de tudo ou nada. “Hasta que valga la pena vivir [até que valha a pena viver]”, diz outro slogan dos manifestantes.

O desfecho desta crise política e social, ou, o quanto ainda há de combustão nesse vulcão que erodiu, é impossível prever. Somente o fato de enterrar a Constituição de Pinochet já terá sido um feito histórico. Serão meses de intensa luta política em torno da Assembléia Constituinte (que abre um leque gigantesco de questões). Porém, sem mudanças palpáveis mais imediatas, e em um cenário de crise econômica, o mais provável é que a situação social se agrave, e as medidas pífias de Piñera soem como um deboche sobre os mortos.

No dia 15 de novembro, última marcha que pude assistir na Praça Itália, já era menor o número de manifestantes, e a repressão, muito maior. Presenciei a busca desesperadora por atendimento de um jovem atingido por uma bala no olho esquerdo, gritando para que resgatassem sua câmera. Nesse mesmo dia duas pessoas morreram ali mesmo em conseqüência da repressão, enquanto eram atendidas pelos bombeiros e paramédicos.

“Ahora que volvemos a ver, no nos sacarán los ojos” – agora que voltamos a enxergar, não nos tirarão a visão.

Top 5 da semana

Notícias da França: excelentes resultados da lista popular de Philippe Poutou, em Bordeaux

Editorial de O Globo ataca funcionalismo e cobra reforma administrativa

Black Metal e suas ligações com o Nazismo

lgbtqi

Não é sobre ser, mas sobre para onde vai meu ser

mundo

Bigtech + Bigmoney: Meta alinha-se a Trump para disputar a geopolítica global

Bigtech + Bigmoney: Meta alinha-se a Trump para disputar a geopolítica global