Cresce a campanha Lula Presidente em Portugal

Publicado em: 1 de outubro de 2022

Segundo o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) de Portugal, o número de brasileiros residentes era de 204.694 ao final de 2021, em julho deste ano já ultrapassava os 230.000, e estima-se que chegue a mais de 250.000 até o final de 2022. Já o Itamaraty calcula que o número esteja por volta de 300 mil, e Pedro Góis, sociólogo, professor e investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, fala em mais de 500 mil brasileiros, já que os que têm nacionalidade europeia e aqueles sem o cartão de residência não são contabilizados nestes dados. Os brasileiros são cerca de um terço de todos os imigrantes que vivem no país. E se considerarmos o último número citado, aproximadamente 5% da população de Portugal.

Este aumento exuberante de imigrantes brasileiros nos últimos tempos, se reflete, agora, em eleitores. Há um recorde de inscritos para votar para presidente. São 80.866 eleitores aptos a exercerem seu direito. Mais de 40 mil só em Lisboa, o que coloca a cidade, pela primeira vez, como maior colégio eleitoral fora do Brasil, superando Miami e Boston nos EUA.

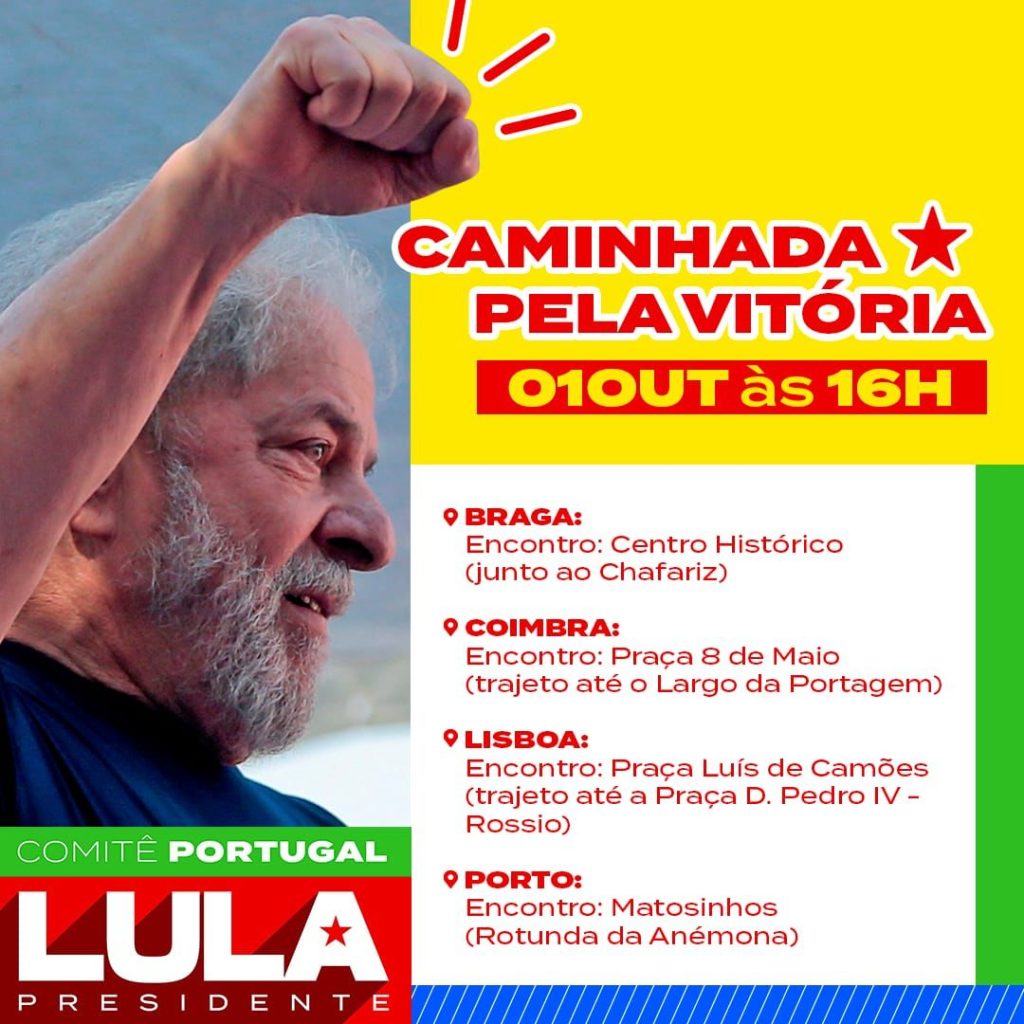

Brasileiros também engrossam as fileiras militantes dos movimentos sociais e da esquerda em diversas cidades. Nestas eleições, o PT, o Psol e o PCdoB, além de diversos coletivos e ativistas se juntaram para organizar o Comitê Lula Presidente Portugal. Articulações entre partidos e ativistas brasileiros já havia ocorrido para a campanha internacional “Lula Livre” e, depois, pelo “Fora Bolsonaro”. Mas, dessa vez, ocorreu algo superior. O Comitê se desenvolveu e adquiriu características de frente única, com fóruns próprios e permanentes onde são deliberadas iniciativas, formulados materiais em base a discussões políticas, formadas comissões de trabalho, sempre com diálogo entre as organizações e respeito a participação dos ativistas.

O principal objetivo do Comitê é combater a abstenção e disputar o voto deste significativo eleitorado para ajudar a derrotar o neofascista Jair Bolsonaro. Queremos um resultado diferente das eleições de 2018, quando, em Portugal, Bolsonaro venceu com 64,4% dos votos em Lisboa, contra 36,6% de Haddad. No Porto e Faro, as duas outras cidades onde ocorre votação, o resultado foi ainda pior. Vale ressaltar que esta percentagem se inseriu em um universo de aproximadamente 7 mil votantes, ou seja, pouco perante o número de eleitores aptos que, naquele pleito, era de 40 mil no país.

Em 2022, o número de eleitores inscritos mais que dobrou, acompanhando o já mencionado aumento do fluxo migratório de brasileiros nos últimos três anos. Apostamos que estes dados têm um duplo significado. Por um lado, o aumento dos inscritos podem significar maior apelo à mudança diante da tragédia humanitária que assolou o Brasil, e, por outro lado, acompanha o aumento da migração, sugerindo um novo perfil de imigrante, que viveu no Brasil o horror deste governo. A soma destes elementos e o espaço sentido nas panfletagens de rua, fortalecem a militância para fazer a sua parte: disputar o voto e convencer sobre a importância de comparecer na eleição mais importante da história recente do país.

Extrema direita tem projeto e se articula internacionalmente

A extrema-direita é um fenômeno de dinâmica internacional. Figuras ultrarreacionárias já ganharam eleições ou estão entre os principais candidatos em diversos países de vários continentes, e são assustadoramente naturalizadas. Mesmo onde seus candidatos são derrotados, permanecem seus movimentos – como o “Trumpismo” nos EUA – com expressão “em baixo”, na estrutura, o que é ainda mais grave e questiona o próprio termo “fenômeno”, que remete a algo passageiro, efêmero. Essa característica nos faz refletir também sobre as contradições do processo no Chile ou o fato de, em que pese a (feliz) retomada progressista na América Latina, a extrema direita figurou entre os principais candidatos nos processos eleitorais da região.

Na Europa é parte da realidade de todos os países, com maior ou menor peso. Acaba de ser eleita primeira-ministra da Itália, a neofascista Giorgia Meloni, admiradora confessa de Mussolini. Seu partido, diretamente fascista, venceu com importante vantagem de votos, e a aliança de extrema-direita a qual pertence logrou a maioria na Câmara dos Deputados e no Senado. Em Portugal, a despeito da memória coletiva da Revolução dos Cravos, o Chega, partido de André Ventura líder da extrema-direita no país, nas últimas eleições aumentou sua bancada para 12 deputados, constituindo-se como terceira força no Parlamento Nacional. Poderíamos seguir com os exemplos da França, Polônia, infelizmente há muitos e variados outros. Não são casos isolados.

É um tema fundamental do nosso tempo e um grande desafio para a esquerda, que está, de forma cada vez mais urgente, chamada a unir forças. Nesse sentido, o Comitê não apelou apenas a participação de organizações e militantes brasileiros em suas atividades, mas estendeu o convite às organizações da esquerda portuguesa e aos movimentos sociais. O Bloco de Esquerda e o PCP, por exemplo, estiveram entre os oradores dos comícios de Lisboa e Porto, e têm sido fundamentais no apoio a diversas iniciativas do Comitê. Derrotar Bolsonaro nessas eleições é uma tarefa prática da luta contra a extrema direita em nível internacional, além de uma importante ação internacionalista de classe. Que a esquerda consiga, assim como a extrema direita, se articular e se reorganizar internacionalmente, já que estamos todos – apesar das importantes diferenças nacionais – chamados a lutar contra o neofascismo em escala global, com seu programa ultra neoliberal e obscurantista.

No dia 2 de outubro, derrotar Bolsonaro e avançar para a derrota do “bolsonarismo”

No Brasil, derrotar as medidas do golpe de 2016, revogar o teto dos gastos e a reforma trabalhista, investir e resgatar o SUS, dar um basta à destruição da Amazônia e seus povos promovida e incentivada pelo governo e sua base de apoio, enfrentar o racismo estrutural, de Estado, que mata a juventude negra, a misoginia arraigada dos últimos anos, a LGBTQIA+fobia que faz do Brasil o país em que mais se mata travestis e pessoas trans, reverter o desesperador número de 30 milhões de brasileiros que passam fome, fazer justiça por Marielle Franco, Anderson Gomes e todos aqueles que tombaram pela violência política, são tarefas inadiáveis, sob pena do país consolidar um nível extraordinário de destruição, retrocesso e derrota.

Derrotar Bolsonaro é a tarefa das tarefas para começar a tirar o país do buraco profundo em que está. Lula, no histórico comício de Belo Horizonte, capital mineira, em um inspirado discurso falou que o Brasil precisa de uma segunda independência. Aos 200 anos da independência – vejam só – nada é mais atual do que a afirmação de Lula. Resolver problemas imediatos e históricos é hoje uma combinação urgente e evidente.

Que o Brasil, portanto, se torne um ponto de apoio da luta contra a extrema direita, um contraponto programático ao neofascismo. Que sigamos a disputa pela consciência ideológica, demonstrando programática e concretamente a saída para a crise social instalada. Que a primavera chegue refrescando as ideias, que encontremos as sementes nos cantos de jardim e que colhamos cravos e girassóis! Ao futuro!

* Ana Luísa é militante do PSOL e vive em Lisboa, Portugal.

Mais lidas

movimento

O Colapso do Transporte Público em Porto Alegre: Projeto de Cidade ou Projeto de Mercado?

colunistas

Iminência de agressão imperialista ao Irã

meio-ambiente

Tapajós em Chamas: o Decreto 12.600 e a Resistência Indígena contra o Império da Soja

psol

PSOL, federação e o protagonismo político em disputa

cultura