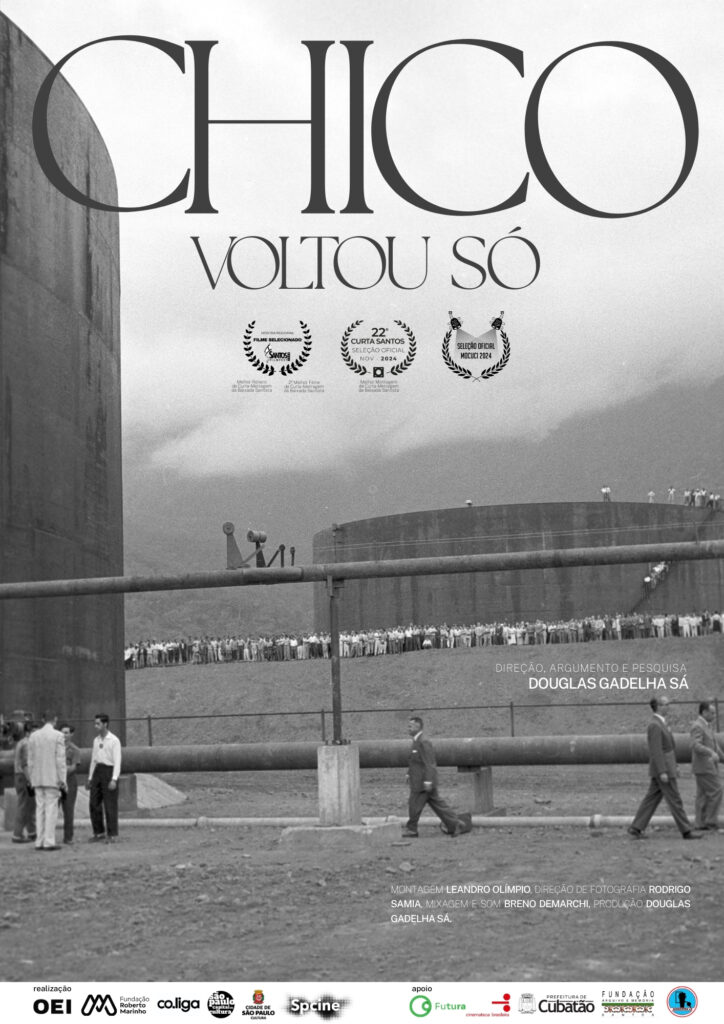

O retorno ao trauma político como estética existencial em “Chico voltou só”

Nos 61 anos do Golpe Militar, documentário de Douglas Gadelha recupera a vida de um operário nordestino durante a ditadura na Baixada Santista

Publicado em: 7 de abril de 2025

Foto: Justo Peres/FAMS

No horizonte de rememoração de 61 anos do golpe militar no Brasil, há talvez pela primeira vez na história dois fatores importantes a serem destacados: um contexto real de punição jurídica aos golpistas de outrora e aos de agora envolvidos em minutas ditatoriais, bloqueios de estradas, destruição de Brasília e até tentativa de assassinatos de figuras públicas adversárias. Mas, também, existem desafios a serem superados no campo da política pública para que a arte nacional, agora internacionalmente reconhecidas por filmes como “Ainda estou aqui” (2024), seja melhor promovida e não vacile na tarefa de denúncia, resistência e proposição revolucionária de outro modo social de vida. É nesta conjuntura de luta que surgem produções locais investidas desses propósitos, fortalecidas pela pertinência do momento contemporâneo e pelo engajamento popular que a mistura da conquista do Óscar e do carnaval trouxeram à cena cultural do país: me refiro a “Chico voltou só” (2023), premiado documentário de Douglas Gadelha, que trata da vida de Francisco Sá, nordestino natural de Campo do Brito (SE), montador de andaime durante 20 anos na Refinaria da Petrobrás em Cubatão, município da baixada santista.

Desde a Era Vargas (1930-1945), passando pelo governo do militar Eurico Gaspar Dutra (1946-1951) e o longo período ditatorial militar (1964-1984), a região da baixada santista sofreu diversas consequenciais desses golpes autoritários, com perdas das liberdades políticas, violência cotidiana, prisão, tortura e morte de políticos, estudantes, e trabalhadores comuns. Algumas cidades, como Santos e Cubatão, viveram na pele a repressão às posses de candidatos de partidos como PCB às vereanças e prefeituras locais, colocando a população e seus filiados no silêncio e na ilegalidade, perseguindo, torturando e matando diversos camaradas sindicalistas em vielas e porões como o do Navio-presídio Raul Soares em posse da Marinha ancorado por anos no porto de Santos. É neste violento contexto regional que Douglas Gadelha revisita eventos públicos ilustres da cena nacional desenvolvimentista entre fins da década de 1950 e 1970, revirando tempos políticos encobertos, visando revelar os não-ditos e as condições de luta, igualdade e liberdade na vida de munícipes como Chico nestes turbulentos períodos. Relato documental em modo crítico-poético, nos fala da história ainda pouco contada da migração nordestina e da construção industrial e urbana do chamado sudeste próspero, no caso a “locomotiva” paulista, traçada a partir do polo petroquímico e a dimensão portuária da baixada santista. Partindo da ideia de resgate social, o curta realiza uma sondagem de quem poderia ter sido Francisco, necessária tentativa ensaísta que se confunde com a ideia de entender a perspectiva e a possibilidade de ação desses operários semianalfabetos, ora anônimos, ora filiados a sindicatos na tenebrosa época ditatorial, sua velada potencialidade histórica e existencial. Pesquisa de arquivo público, memórias familiares, versos engajados e sons da cidade-máquina viram linguagens mescladas de modo ambíguo e dialético nas lentes desse estreante cineasta.

Distrito de Santos, a paisagem bucólica de Cubatão, desde o Porto Piratininga, Fazenda geral e zona rural na colônia até as décadas de 1920, começa a ser transmutada com a chegada de indústrias para formação do que se tornaria um dos maiores polos petroquímicos da América latina. Entre 1950 e 1980, a cidade já independente recebe um enorme contingente de trabalhadores, sobretudo do norte e nordeste do país, formando uma população de metade de sertanejos e nordestinos, segundo dados do IBGE (1970). Essa agitação política e os altos interesses econômicos fazem da região área de segurança nacional, produzindo, artificialmente, a ideia de uma população protegida pela garra (dura) do Estado. É neste contexto que recepcionamos Chico pelos olhos de seu neto, diretor e roteirista de formação filosófica, mirada que trata com cuidado o documental, ao mesmo tempo que parece duvidar dessa suposta calmaria vivida e romanticamente relata por algumas pessoas dessa época. Da suposta idílica Cubatão com muitos empregos, segurança pública, cinemas e bailes juvenis, seu foco indaga para quem e a que preço, condições, renúncias e silenciamentos tudo isso ocorria, especulando ainda o que aconteceria aos que, não se contentando com isso, reivindicassem, ora sozinhos ora articulados, seus modos de vida cidadã. Eis que se desenrola a obra de quase seis minutos, nos quais o espectador (re)volta o passado e, entre fumaças do tempo, poluição e névoa da serra do mar, (re)vê Chico e sua circunstância, ao mesmo tempo em que se volta pro nosso presente e se reconhece no mesmo conflito contra a elite golpista do país.

Premiado pelo edital da SP Cine, melhor roteiro no Santos Film Fest e melhor montagem no Festival Curta Santos, a fatura do curta relembra filmes como “A terra treme” (1948), de Luchino Visconti, sobre as consequências negativas na tentativa de uma família de pescadores se livrarem das explorações de seus patrões na Sicília pós fascista. Embora de enfoque coletivo, são semelhantes suas escolhas formais em preto e branco e temática de extração neo-realista. Esse olhar contrastante também recupera os conflitos e desesperos das lentes sufocantes de um Orson Wells, tanto no kafkiano “O Processo” (1962) como e sobretudo em “Jangadeiros” (1941), projeto inconcluso de Welles em filmar no Brasil a viagem em jangada de quatro pescadores de Fortaleza ao Rio de Janeiro para tratar com Vargas. Além de mote, a trilha sonora final do curta, “A jangada voltou só”, de Dorival Caymmi, refaz, musicalmente, a contextura ótico-sonora desses acontecimentos. Na real, aqui neste ponto, o argumento de Douglas parece proceder, dialeticamente, do imposto silêncio final à abertura perceptiva: ao invés de mostrar, como o norte-americano, a desumanização de seres como K. diante das burocratas estruturas, o cineasta cubatense vasculha documentos empoeirados dos assépticos serviços públicos de Cubatão e Santos, buscando a humanidade dos que foram calados no período ditatorial, fazendo um ato necessário e político impedido à época pelos milicos. O efeito também é, de início, perturbador, mas ao fim renovador, como toda experimentação de arte-vida em períodos turbulentos.

Na tríade forma, tema e perspectiva, o tom tenso e especulativo que a linguagem preta e branca confere as imagens no intento de Gadelha traz de modo mais certeiro a lembrança do documentário “Cabra marcado para morrer” (1984), de Eduardo Coutinho. A peregrinação bicolor do renomado cineasta pelos rincões do país a procura dos militantes nordestinos – que também a seus modos resistiram à cassação política – dá lugar aqui a busca do estreante diretor nos arquivos históricos da região, ambos censurados ou escondidos, conferindo um caráter fragmentado previsto na manipulação destes materiais. Ainda que no clássico nacional se alcance na segunda parte as cores e consequentemente os matizes – vindo num contexto de abertura do horizonte político da década de 1980 – os filmes de Coutinho e Gadelha podem ser aproximados por seus olhares mais individual sobre essas vidas esquecidas, destacando aspectos existenciais nas vidas desses operários.

Laços temáticos-formais assim, as vezes dualistas e deterministas, tem a virtude de justamente reabrir a mirada em contextos mais acirrados para matizes ainda não tratados por uma filmografia muitas vezes presas a figuras associadas a classe dominante, sejam políticos, empresários ou mesmo artistas das classes abastadas. Premiados num contexto de golpes, “Chico voltou só” se afirma como obra chave na agência de outros atores e formas de resistência política, outro lado da moeda virada pelo sucesso de películas como “Ainda estou aqui” (2024), ápice e derradeira produção sobre contextos mais elitizados. O curta escancara a urgência de documentar as trajetórias dos outros Chicos, aqueles proletários, anônimos, marginalizados e solitários em meio a opressão, retornando sozinhos para casa após o cansativo trabalho, vagando entre a possibilidade utópica da revolução e a violenta sobrevivência ditatorial nos anos de chumbo no país. O filme se encontra disponível no catálogo do streaming da GloboPlay ou gratuitamente no Youtube.

Marcio Gregório Sá é um escritor e educador negro, formado nas bases do movimento EDUCAFRO, atuações no filme “Querô” de Plínio Marcos e em peças teatrais e curtas-metragens na região da Baixada Santista. Mestre em Literatura latino-americana (USP, 2019), é autor de artigos e ensaios em coletâneas literárias e revistas científicas sobre temas como o conto, a violência e a crítica cultural, compôs as antologias “Poesia negra cubatense” (Comuna negra, 2022) e “Zarpadas” (Abarca editorial, 2023). Cubatense, foi premiado pelo PROAC 2022, estreando na ficção com seu livro de contos “Cordilheira de sonhos”, lançado pela Editora Patuá em 2023. Contemplado pela L.P.G, finaliza um livro de aforismos e minicontos a ser lançado no final de 2025.

Mais lidas

brasil

A Folha não falha na defesa dos poderosos

movimento

O Colapso do Transporte Público em Porto Alegre: Projeto de Cidade ou Projeto de Mercado?

colunistas

Iminência de agressão imperialista ao Irã

meio-ambiente

Tapajós em Chamas: o Decreto 12.600 e a Resistência Indígena contra o Império da Soja

psol