Folha de São Paulo: nostalgia das Diretas Já e esquecimento dos trabalhadores

Publicado em: 4 de julho de 2020

Um governo sério, responsável, respeitável e com indiscutível apoio popular, que está levando o Brasil pelos seguros caminhos do desenvolvimento com justiça social – realidade que nenhum brasileiro lúcido pode negar, e que o mundo todo reconhece e proclama.

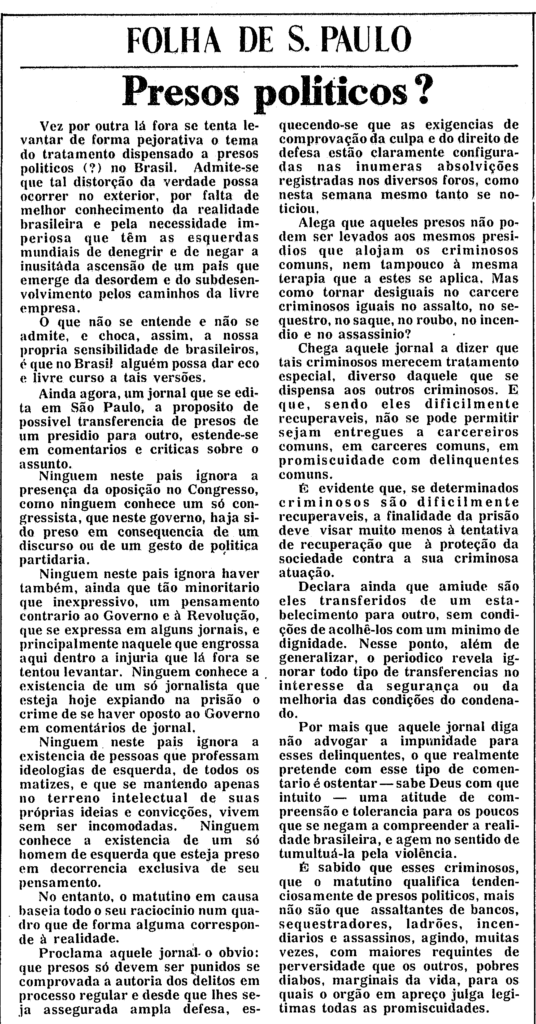

Editorial da Folha de 1971 sobre o governo Médici, período mais duro da repressão ditatorial.

A Folha de São Paulo lançou um caderno especial sobre a ditadura civil-militar no domingo, 28 de julho. Para início de conversa, o jornal deveria iniciar seu especial falando sobre sua relação com a ditadura, como destacou Ana Flávia Marx, em vez de um pequeno artigo no final que passa de relance por seu apoio ao regime.

O caderno é uma tentativa da empresa e do Grupo Folha de relançar o que eles chamam de uma “frente democrática” para arrumar o país. Se insere num esforço enorme de domesticar e dar racionalidade ao governo Bolsonaro no aspecto político, mantendo tudo aquilo que está nos planos econômicos.

A Folha pode defender causas progressistas nos costumes, mas não o faz nas questões relativas aos direitos dos trabalhadores e sempre combateu seu direito de organização sindical. Ou seja, é um jornal empresarial que tenta ser simpático aos elementos dessa chamada frente democrática, que quer neutralizar os planos de voo desgovernados do governo Bolsonaro. Enquanto está em curso a grande discussão burguesa sobre o que fazer, setores expressivos da esquerda querem o Fora Bolsonaro e Mourão. Essa é a questão essencial.

É bom dizer que o caderno tem matérias muito interessantes. Os articulistas são bons. A Folha tem a capacidade de contratar profissionais muito qualificados que escrevem bons textos temáticos. São tratados temas como a origem dos militares no atual governo, a ruptura da separação de poderes, a corrupção na ditadura, os “abusos” na repressão política, a violência policial, a questão da censura.

Classe trabalhadora, o sujeito ausente

O problema do caderno não é o que está escrito, mas o que não está. O ausente, como é recorrente ao se contar a história brasileira, é o papel dos trabalhadores, do povo que trabalha para sobreviver. Como a Folha tem a intenção de pensar uma saída burguesa para a atual crise política, tenta reproduzir o que foi a saída da ditadura com uma transição controlada, por cima, sem a participação popular. Nesse aspecto, é uma ideia gêmea da memória seletiva que ignora o papel das trabalhadoras e trabalhadores no final da ditadura.

No período anterior ao golpe de 1964, durante o chamado “intervalo democrático”, entre o segundo governo Vargas (1951) e o golpe de 1964, teve lugar um pequeno, mas contínuo crescimento da participação dos trabalhadores na renda brasileira. Mas, mais do que isso, a transformação daqueles milhões de imigrantes em classe. Esse período vai criar as condições para as grandes jornadas populares, como as greves gerais de 1953 e 1957, em São Paulo, e a Greve do Décimo Terceiro, em 1963. Esse ambiente político mostrou que o povo tinha entrado em cena e se tornava uma força poderosa depois da renúncia de Jânio, em 1961, e da briga pela posse de Jango, que foi uma vitória democrática contra os setores golpistas.

1964 foi, essencialmente, um golpe para ceifar, para tirar da cena, o “atrevimento” das classes populares. Por isso, a ditadura militar foi tão dura com qualquer tipo de participação política do povo brasileiro. É aquele elemento constante na história brasileira – na colonização, no Império, na República Velha, no governo Vargas – o impedimento à mobilização popular. A ditadura retoma e estrutura todos os mecanismos que as classes dominantes usaram para reprimir o povo e institucionaliza a criminalização da ação política. Apenas dois partidos consentidos, suspensão de eleições para governadores, nas capitais dos estados e nos chamados municípios de segurança nacional. Então, os lugares onde havia indústria estratégica, presença de fortificação militar ou área de fronteira, se tornaram municípios de segurança nacional. A censura, a suspensão do habeas corpus, a intervenção em sindicatos, a cassação de personalidades de oposição e a política de Terrorismo de Estado, com a autorização para assassinar e desaparecer com os corpos dos militantes que resistiam ao regime, marcaram o período.

Durante a consolidação da ditadura (1964-1967), o regime tomou medidas legais muito amplas para a liquidação dos direitos dos trabalhadores, como a instituição do FGTS, que acabou com a estabilidade para os empregados por mais de 10 anos em uma mesma empresa. São criadas diversas mecanismos financeiros que alavancam um regime de acumulação impressionante, como o próprio FGTS e o PIS/PASEP. A ditadura é beneficiada pelo dinheiro internacional abundante e barato e consolida o Brasil como um país onde era livre poluir e não havia problema de titularidade de terras, por exemplo.

Os ministros da ditadura viajavam como caixeiros viajantes e diziam: venham para o Brasil! Lá não vai ter greve, não vai ter vigilância ambiental, tem “território livre” na Amazônia. E Cubatão se tornou o território mais poluído do mundo. O chamado “milagre econômico brasileiro” fez o PIB brasileiro crescer de 7 a 12% ao ano, padrão equivalente ao do crescimento chinês hoje. A ditadura transformou o Brasil em uma espécie de grande campo de trabalho, aquilo que o relatório do GT Ditadura e perseguição aos trabalhadores da Comissão Nacional da Verdade chama de “novo regime fabril”. O modelo, baseado na superexploração do trabalho, gerou uma acumulação aceleradíssima e consagrou o país como campeão em desigualdades sociais.

Foi, também, um período de praticamente pleno emprego. Vale lembrar que os postos de trabalho eram de altíssima rotatividade, beneficiada pelo FGTS, com jornadas de intensificadas ao nível da loucura, com muitas horas extras – outro “prêmio” mundial do Brasil como o país com mais acidentes de trabalho. Houve, combinada com a grande expansão industrial, uma espécie de consolidação das classes médias, beneficiárias do tipo de crescimento econômico que excluía completamente as camadas mais pobres e os trabalhadores que produziam, ampliando o consumo e os mecanismos de acesso ao crédito. O Banco Nacional de Habitação (BNH), por exemplo, erguido sobre um sistema financeiro sofisticado, não fazia casas populares, mas para os setores médios ou de renda elevada.

A partir de 1976, com o governo Geisel, a ditadura percebe que o dinheiro fácil acabou. Explode a crise da dívida externa. O processo de acumulação não permitia mais expansão. Geisel anuncia a famosa “transição lenta, gradual e segura”. Essa política foi proposta a setores de oposição burguesa, que aderiram a ela e fizeram todos os esforços possíveis para não irritar os militares, não mexer com seus privilégios, não “cutucar a onça com a vara curta”. Isso durou pelo menos até 1985, ano normalmente considerado como o fim da ditadura pela colocação de um civil na Presidência da República, após a derrota da proposta de eleições diretas.

Quando Geisel propôs a transição “lenta, gradual e segura”, ninguém poderia imaginar que explodiriam, apenas um ano depois, as greves operárias em São Paulo e no ABC, que gerariam uma liderança como Lula, a expansão do movimento grevista e a retomada dos sindicatos por todo o Brasil.

O modelo econômico da ditadura consolidou uma classe trabalhadora urbanizada e concentrada. É essa classe que vai explodir os planos de Geisel e dos setores que negociavam a transição. Essa situação vai desaguar Congresso Constituinte de 1988 (não foi uma assembleia constituinte!) e no governo Collor. Ou seja, essa crise que começa em 1978 com as greves operárias, passando por toda a energia popular liberada nos anos 80, só será freada com a eleição de Collor e a crise econômica dos anos 90.

Esse processo de explosão dos anos 80 foi possível pelo que muitos chamam de “estratégia da recusa”. A década de 80 é marcada pela fundação do PT, da CUT, do MST, pela consolidação de diversas pastorais (Pastoral Operária, Comissão Pastoral da Terra, entre outras). Ou seja, todo um conjunto de pobres, humilhados e ofendidos se organizam e, em bloco, rejeitam os mecanismos burgueses de participação.

O que é essencial nesse processo é que as Diretas começaram em 1983, num comício chamado pelo PT, o PDT de Brizola e o PMDB. Mas, na verdade, foi um ato expressivamente petista com algumas personalidades de outros partidos, mas sem mobilização, combinado com uma comemoração da Revolução Sandinista. Esse ato destampa a possibilidade de uma luta pelas eleições diretas.

A partir disso, desse processo com participação popular, surge aquela outra grande frente, hegemonizada por setores burgueses. Ou seja, a tal “frente ampla” das Diretas já! só foi possível porque havia um clima social de grandes mobilizações de massa, uma grande disposição de luta destampada pelo ciclo de greves iniciado em 1978. E havia uma pauta simples, mas muito concreta e direta, que unificava os setores: eleições diretas imediatamente.

A campanha das Diretas bate no limite, porque ninguém da burguesia queria realmente romper com o regime. No colégio eleitoral de 1985, Tancredo costura uma unidade interburguesa e, com seu falecimento, toma posse José Sarney.

O papel da Folha

A Folha era um grupo empresarial provinciano que, até os anos 60, não tem importância política. Assim como toda a grande imprensa, apoiou o golpe.

O Grupo Folha sempre teve um olho clínico para o mercado de consumo. A Folha da Tarde, até 1968, era um jornal que cobria movimentos sociais, particularmente as manifestações estudantis, e tinha como editor ninguém menos que o Frei Beto.

Em 1969, após a edição do AI-5, a Folha da Tarde é entregue a um bando de policiais. O jornal se transforma em protetor do esquadrão da morte e suas páginas exaltam as polícias e a manutenção da ordem. Inclusive, emprega ex-presos políticos arrependidos. O processo é muito bem retratado no livro Cães de guarda, de Beatriz Kushnir.

Paralelamente, a Folha de São Paulo continuou tentando existir como um jornal que pudesse competir com o Estadão, na época o jornal tradicional da burguesia paulista. Quando os ventos da abertura se anunciam, vem a famosa virada da Folha. O jornal entrou de cabeça nas Diretas e se colocou como ator político. E a Folha vem, desde então, sempre sentindo para onde os ventos políticos vão virar.

Em 1989, Collor, assim como Bolsonaro hoje, foi a aposta da burguesia para impedir a vitória de um candidato de esquerda, Brizola ou Lula. Rapidamente, o presidente se tornou um estorvo. A Folha enfrentou o governo já em declínio. Collor contra-atacou, numa ação destrambelhada de cerco tributário e fiscal ao jornal. O resultado final foi o crescimento da simpatia à Folha, que saiu como injustiçada na história

Assim, o jornal foi criando prestígio nos setores progressistas da sociedade, incluindo parte da esquerda. Era um contraponto ao antigo, vetusto e conservador Estadão. Na institucionalização pós-ditadura, a Folha é um jornal muito mais aberto nas chamadas questões de “costumes”, numa visão liberal.

Mas sempre foi um jornal com uma visão única – ao contrário de seu autorretrato como publicação “plural” – na avaliação das iniciativas da esquerda e dos movimentos sociais. Foi (e continua) guardiã feroz da subjugação das classes trabalhadoras e da defesa da economia de mercado. Em 2015 e 2016, a Folha apoiou o golpe contra a presidente Dilma e as medidas dos governo Temer, que iniciaram as reformas consolidadas no governo Bolsonaro.

Desse modo, a Folha expressa sua defesa de um projeto econômico antipovo, que tem em seu DNA a visão udenista da anticorrupção. Nesse mesmo sentido, a Rede Globo dirigiu o patrocínio ao golpe de 2016 e a inviabilização da candidatura de Lula. É moralista e morista. Agora, a grande jogada é colocar uma focinheira e domesticar o governo Bolsonaro. A Folha se soma à oposição burguesa e aos grandes grupos midiáticos, apontando como problema central os “maus modos” do presidente.

A evolução do tratamento editorial dado à ditadura empresarial-militar pela Folha mereceria um capítulo à parte. Basta lembrar da “ditabranda”, termo utilizado em 2009 pela empresa para qualificar o regime brasileiro, em contraposição com a Venezuela sob Chávez – essa sim considerada uma verdadeira ditadura pelo jornal. Ou, ainda, do editorial lançado em 2014, aos 50 anos do golpe, em que a esquerda é acusada de ter ultrapassado a barreira da legalidade no pré-64, levando a direita à ruptura institucional. É a velha teoria dos dois demônios. Embora condenando as violações de direitos humanos, o jornal ainda condenou as reformas de base de Jango como demagógicas, defendeu seu apoio ao golpe como uma atitude justificável nas condições da época e teceu elogios ao crescimento econômico e à industrialização da ditadura empresarial-militar.

O caderno “O que foi a ditadura” é carregado dessa ambiguidade própria da Folha. Os artigos são bons e devem ser lidos. Mas remove o elemento essencial: a participação dos trabalhadores em todo o processo histórico, construindo uma memória amputada do processo.

Ao se somar com mais robustez às iniciativas, anunciadas ou não, que outras empresas do setor de comunicação também vem apoiando da oposição dita democrática organizada ao governo Bolsonaro, a Folha firma uma linha editorial coesa. Ao mesmo tempo, pode recrutar apoio das classes médias à formação de frentes civis-empresariais, como a do Somos 70%, Estamos Juntos, Basta! e Direitos Já!.

Como já dito, a reedição da memória da ditadura pela imprensa e por setores empresariais e civis parece ter como objetivo a organização da pressão para o disciplinamento do governo Bolsonaro. Ou seja, não há, entre nesses variados manifestos e frentes lançadas, uma vontade explícita da derrubada do governo, por meio de impeachment pelo Congresso Nacional ou cassação da chapa pelo Tribunal Superior Eleitoral. Há mera evocação simbólica da democracia e a autoproclamação sobre o papel que a imprensa cumpre hoje e teria cumprido ao fim da ditadura como “guardiã” das liberdades civis e políticas.

É sintomático que em seu editorial do domingo passado o jornal goteje linhas breves assumindo o apoio que conferiu ao golpe, atribuindo, na contramão, um abundante espaço para relembrar seu papel nas Diretas Já. O grupo controlado pela família Frias, e os outros grupos empresariais que compõem o oligopólio das comunicações, assim como tantas outras empresas de setores cruciais na economia brasileira, nunca assumiram qualquer responsabilidade na participação direta ou indireta em processos e episódios de graves violações de direitos humanos durante a ditadura. O apagamento da repressão aos trabalhadores então é componente essencial da sua nostalgia e de seu projeto para o futuro.

A Folha respeita a opinião de leitores que discordam da qualificação aplicada em editorial ao regime militar brasileiro e publica algumas dessas manifestações acima. Quanto aos professores Comparato e Benevides, figuras públicas que até hoje não expressaram repúdio a ditaduras de esquerda, como aquela ainda vigente em Cuba, sua “indignação” é obviamente cínica e mentirosa.

A Folha não se emenda. Resposta do jornal a uma das centenas de críticas que recebeu pela cunhagem do termo “ditabranda”, em 20 de fevereiro de 2014.

Top 5 da semana

colunistas

A Federação do PSOL com o PT seria um erro

colunistas

Uma crítica marxista ao pensamento decolonial e a Nego Bispo

movimento

Por um Estatuto da Igualdade Racial e uma Política de Cotas que contemple os Povos Indígenas em toda sua diversidade!

movimento

Não “acorregeia” senão “apioreia”

meio-ambiente