A Páscoa sangrenta: genocídio, sacrifício e tolerância

Publicado em: 29 de março de 2013

Henrique Carneiro

A Páscoa é a celebração mais importante da tradição judaica e cristã. Diferente do Natal que separa o cristianismo do judaísmo, a Páscoa parece ser, hoje em dia, um momento de se referir ao suposto fio de continuidade que une essa comemoração nas duas religiões.

A Páscoa é a celebração mais importante da tradição judaica e cristã. Diferente do Natal que separa o cristianismo do judaísmo, a Páscoa parece ser, hoje em dia, um momento de se referir ao suposto fio de continuidade que une essa comemoração nas duas religiões.

No entanto, a páscoa é exatamente o momento da ruptura dessas duas tradições. Costuma-se falar do amor nessa ocasião. Do amor de deus que se sacrifica pelas suas pobres criaturas pecadoras.

Mas, ao invés de amor, se olharmos o significado real da origem dessa tradição, que a maior parte parece esquecer, o que veremos é ódio e crueldade na sua forma mais intensa.

A páscoa judaica celebra a passagem (Pessach), mas a qual passagem está se referindo? Muitos pensam na passagem do mar Vermelho durante a fuga do Egito. Na verdade, a passagem em questão é a do anjo da morte, o anjo exterminador que na décima praga que Javé enviou contra os egípcios vai dessa vez exterminar todos os primogênitos desse país, inclusive os dos animais dos rebanhos.

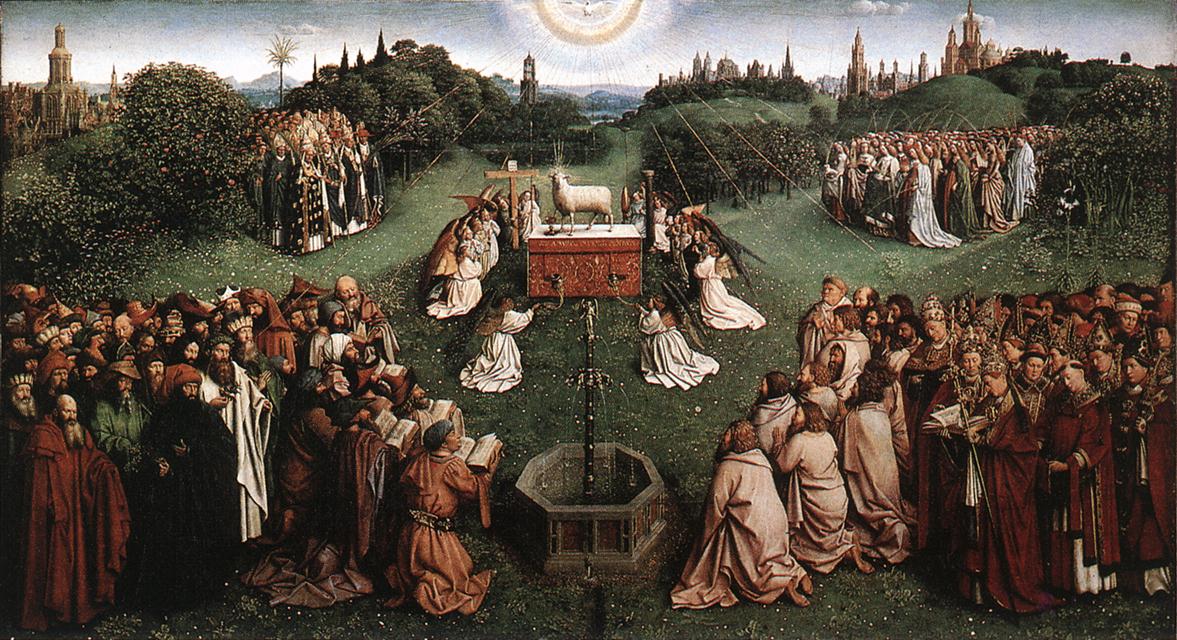

Os judeus ao sacrificarem um cordeiro cujo sangue foi espalhado com ramos de hissopo nos umbrais das portas, foram poupados, e foi instituída a celebração desse dia com o sacrifício de um cordeiro pascal, de menos de um ano, sem qualquer defeito e cujos ossos não podem ser quebrados, juntamente com ervas amargas, pão ázimo e vinho.

O que pode ser dito de um deus que age dessa forma?

Sendo todo-poderoso ele poderia fazer qualquer coisa: matar o faraó, toda a família do faraó ou, melhor ainda, entrar na cabeça do faraó e demovê-lo da decisão de manter os judeus escravizados, mas não, ele faz questão de matar em massa, ou seja, chacinar. Ele faz questão de agir pelo método do terror, assim, ao invés de mudar a mente do faraó, ele vai justamente endurecê-la, para que ele não mude e, assim, deus possa fazer e exibir o seu prodígio em toda a sua glória: exterminar milhões de inocentes num verdadeiro genocídio.

Javé é um deus genocida, que destrói povos inteiros, homens, mulheres e crianças (e até os rebanhos) para demonstrar a sua escolha de um só povo dentre os milhares da terra ao qual estará permitido toda atrocidade para tomar posse da “terra prometida”, expulsando ou exterminando os seus habitantes.

Do Dilúvio às pragas do Egito é sempre um método de destruição e terror, em que se arrasam cidades como quem pisa em formigueiros.

No caso do cristianismo, o sacrifício pascal deixa de ser um cordeiro que simboliza a morte dos primogênitos do Egito e passa a ser o do próprio filho de deus.

Tal sacrifício cristão do próprio suposto filho de deus parece ser apenas uma versão cósmica do sacrifício do próprio filho (ensaiado com Abraão e Isaac) levada até o seu término. Um verdadeiro Édipo original, que antes de ser o assassinato do pai e o casamento com a mãe, é o frustrado plano paterno do filicídio.

Esse filho a ser imolado é a própria criatura desse criador imperfeito representando a humanidade inteira feita por ele como um joguete que, quando não funciona bem é exterminada por dilúvios, pragas e cataclismas (como em Sodoma e Gomorra).

Estas narrativas que parecem efetivamente um delírio paranóico governam uma cosmovisão ocidental belicosa que, por meio das distintas transformações dos monoteísmos (judaico, cristão e islâmico), partilham da noção básica de um deus cruel, vingador da sua própria imperfeição, punindo e culpando a criatura que ele próprio deformadamente criou.

Questionar esses relatos e a própria existência do deus monoteísta, assim como tantos outros deuses, foi considerado, no entanto, em quase todos os momentos das sociedades governadas pelas religiões monoteístas, o pior dos crimes.

A tolerância é talvez a virtude mais democrática e respeitadora dos direitos de todas as minorias e de todas as heterodoxias. Tolerar não é concordar, mas admitir o direito à existência àquilo que divergimos. Nunca foi, entretanto, uma característica típica do cristianismo.

Existe há cerca de dois séculos apenas um precário direito à irreligiosidade no âmbito europeu. Mesmo quando os fundadores do liberalismo admitem o direito à múltiplas crenças, excluem dele o direito à descrença.

Na Carta Sobre a Tolerância, publicada em latim na Holanda por John Locke, em 1689, estipula-se que todos os credos, não só cristãos como também muçulmanos e outros, merecem direito de existência e respeito, e os únicos que não devem ser tolerados são os ateus:

“Por fim, aqueles que não devem de forma alguma ser tolerados – os que negam a existência de Deus. As promessas, os pactos e os juramentos, que são os vínculos da sociedade humana, não devem ser mantidos com um ateu. A supressão de Deus, ainda que apenas em pensamento, destrói tudo; além disso, aqueles que por seu ateísmo solapam e destroem toda religião não podem, pretextando religião, reivindicar para si o privilégio da tolerância. Quanto as outras opiniões práticas, embora não absolutamente isentas de erros, se não tendem a estabelecer uma dominação sobre os outros, ou impunidade civil para a igreja em que são ensinadas, não há razão para que não devam ser toleradas.” (p.278).

É de uma ordem civil o argumento do sistematizador do pensamento liberal para opor-se ao direito ao ateísmo: estes não compartilham de uma noção de fides, cujo sentido não é simplesmente o da fé sobrenatural, mas da confiança nas leis e julgamentos das ações dos homens. E como o fundamento último da justiça cósmica é divino, não poderia haver respeito aos pactos, leis e tratados pelos ateus porque estes não temeriam o julgamento final diante de Deus.

A fé como um fundamento da confidência é o tema subjacente na concepção lockeana de tolerância.

Essa idéia, assim como outras de influências inglesas, incide na França sobre a filosofia da Ilustração que, longe do ateísmo, restrito a uns poucos como La Méttrie e D´Holbach, e mesmo do deísmo voltaireano, afirmava-se frontalmente anti-tolerante diante da descrença. Aquela mesma descrença que Lucien Febvre afirmou ser ainda inexistente no século XVI, o século de Rabelais, continuava formalmente impedida de ter um lugar ao sol na “república das letras”. Mesmo no século XVIII, da Ilustração, o direito ao ateísmo permanceu, assim, fora do consenso mais geral dos filósofos.

No “Discurso Preliminar”, da Encyclopédie, de 1751, afirma-se a existência de deus como “uma verdade da qual nós temos a necessidade mais imediata e mais indispensável” e no verbete “Ateísmo”, escrito pelo abade Yvon, chega a se afirmar que “o homem mais tolerante não deixará de concordar que o magistrado tenha o direito de reprimir os que ousam professar o ateísmo, e de fazê-los mesmo perecer, se não houver outra forma de livrar a sociedade deles”.

Mera proteção cautelar, cobertura de fachada, com declarações pomposas e rituais, que deixavam escapar ideias revolucionárias?

Estas ideias efetivamente se expressavam em muitas passagens da Encyclopédie, em relação à noção de autoridade, em relação à classificação das artes e das ciências, relacionando cada esfera a uma faculdade mental: a razão corresponderia à filosofia, a memória à história e a imaginação às artes.

A mais categórica de todas as ideias revolucionárias, no entanto, a afirmação da laicidade e da tolerância mais abrangente inclusive com o ateísmo, e a definição de um campo secular da investigação científica, não teve um lugar público consensual na própria Europa até o século XX.

Até hoje, o campo da laicidade continua a ser combatido, especialmente no âmbito educacional, pelos que querem que o ensino público veicule as mitologias criacionistas ao invés de ensinar as conclusões da biologia evolucionista.

As religiões imperiais e coloniais, monoteístas, combateram todas as formas de pensamento crítico entre as elites e todas as maneiras tradicionais do pensar e do agir das populações rurais formadas no paganismo.

Nas Américas, fenômenos complexos de mestiçagens produziram religiosidades de resistência africanas e indígenas diante do deus branco europeu.

Cultos afroamericanos como os do candomblé, da santería cubana ou do vudu haitiano serviram não só como um campo alternativo diante da religiosidade oficial como também foram veículos de rebelião social em muitos momentos históricos.

Uma formulação contemporânea de tolerância deve levar em conta que o respeito a todas as religiões é a contrapartida de nenhuma ser privilegiada pelo Estado, cuja laicidade republicana deve separá-lo de qualquer culto.

Isso não ocorre no Brasil, onde uma série de isenções fiscais, direitos de acesso a concessões públicas de rádios e TVs fazem de muitas Igrejas empresas poderosas e verdadeiras máfias de lavagem de dinheiro. A Igreja católica, a mais poderosa dessas empresas, vê sua reputação desabar diante das revelações dos escândalos de pedofilia. Mas todas continuam sem pagar impostos prediais, de renda, de operações financeiras, etc.

Isso é um alerta para o fato de que se a espiritualidade humana não é propriedade exclusiva de nenhuma religião, não deixam de existir muitas reivindicando monopólios de intolerância. E isso não só nas grandes como nas pequenas, inclusive no meio ayahuaqueiro, onde também existem cultos intolerantes e fundamentalistas.

Por isso tudo, também acho que o argumento do direito de uso religioso da ayahuasca só é válido se esse direito não for exclusivo. Devemos defender também o direito de utilização laica, em contextos diversos, psicoterapêuticos ou estéticos, filosóficos ou psiconáuticos, com algum critério de controle e de regulamentação a ser formulado.

Que essa última onda de “daime expiatório” (como titulou uma boa matéria na revista Carta Capital) sirva de alerta tanto para a defesa do direito de todas as religiões como também do direito de quem não é de nenhuma delas.

Top 5 da semana

mundo

Carta aberta ao presidente Lula sobre o genocídio do povo palestino e a necessidade de sanções ao estado de israel

brasil

Paralisação total nesta quinta pode iniciar greve na Rede Municipal de Educação de BH

marxismo

O enigma China

editorial

É preciso travar a guerra cultural contra a extrema direita

mundo

Por quanto tempo o mundo assistirá Gaza morrer?

Por quanto tempo o mundo assistirá Gaza morrer?